墓じまい完全ガイド

費用相場や手続きの流れを全て解説

【2026年1月更新】

「お墓が遠くて、年に1〜2回しか帰省できない」

「子どもたちに将来、お墓の管理を押し付けたくない」

「でも、墓じまいなんて、先祖に申し訳ない気がして…」

もしあなたがこんな悩みを抱えているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。

厚生労働省の「衛生行政報告例」によれば、改葬(墓じまい)の件数は年々増加しており、2020年度には年間約11.8万件にのぼります。

つまり、同じような悩みを抱える人が、実は全国にたくさんいるという事です。

この記事では、「墓じまいを考えているけれど、よく分からない」という方に向けて、以下の内容を詳しく解説します。

この記事で解説すること

- 墓じまいの基本的な意味から具体的な手順

- 費用の目安と内訳

- 家族や親族への説明方法

実際に墓じまいを経験した方々の事例も交えながら、「自分にもできそうだ」と思えるような情報をお届けします。

この記事を読み終える頃には、きっと「家族に相談してみよう」と、前向きな気持ちで次の一歩を踏み出せるはずです。

ぜひ最後までお読みください!

お墓じまいの事

なんでも相談ください

・お墓じまいの流れご説明

・費用相場のご案内

・お墓じまいの無料見積り

年中無休・24時間受付中

タップしてお電話ください

目次

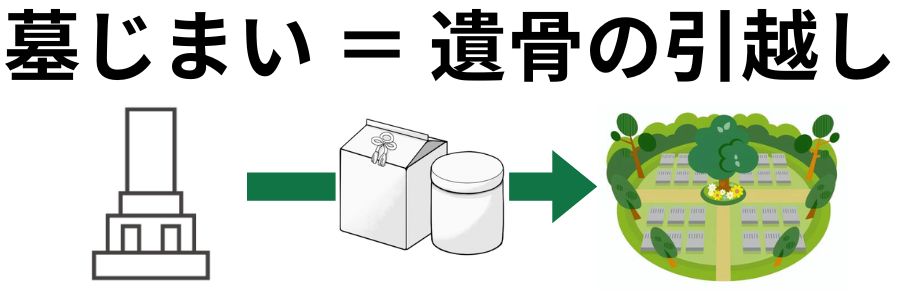

そもそも、墓じまいとは?

墓じまいとは、既にあるお墓を撤去し、遺骨を別の場所に移す(遺骨の引越し)ことを言います。

正式には「改葬(かいそう)」と呼ばれ、法律(墓地、埋葬等に関する法律)でも認められた手続きです。

墓じまいは、決して「先祖を見捨てる」ことではありません。むしろ、管理できなくなったお墓を放置して荒れ果てさせるよりも、きちんと管理される場所に移すことこそが、故人への真の供養だと、多くの僧侶や専門家が語っています。

墓じまいの検討に向いている人

墓じまいは「ご先祖様をよりよく供養するため」の選択肢のひとつです。

特に次のような事情でお墓の管理が難しくなる方に向いています。

- 引っ越しによって、これまでのように墓参りに行けなくなった。

- 独身で、自分の死後にお墓を継ぐ人がいない。

- 管理料や交通費など、お墓の維持費が負担になってきた。

- 子どもや孫にお墓の維持を背負わせたくない。

実際に墓じまいを選ぶ理由として最も多いのは「お墓を守る人がいなくなるから」だとされています。

墓じまい=供養をやめることではない

「墓じまい」という言葉を聞くと、「お墓をなくす=供養をやめる」と誤解されがちですが、実際には供養の形を変えるだけです。

遺骨は、永代供養墓、納骨堂、樹木葬など、新しい供養先に移されます。

そこでは、寺院や霊園が責任を持って管理・供養を続けてくれるため、あなたが遠方にいても、子どもたちが継がなくても、故人は安心して眠ることができます。

墓じまいは親不孝?罪悪感を感じる必要はありません

墓じまいを考えるとき、多くの方が「先祖に申し訳ない」「親不孝ではないか」という罪悪感を抱きます。

しかし、墓じまいは決して親不孝ではなく、むしろ先祖を大切にする行為です。

墓じまいが「故人を大切にする行為」である理由

例えば、このような状況になっている場合、これこそ先祖に申し訳ないことではないでしょうか。

- お墓が遠方にあって管理できない

- 雑草が生い茂り、墓石が傾いて荒れ果ている

- お墓を継ぐ人がいなくて、無縁墓になってしまう

墓じまいをして、永代供養墓や納骨堂など、きちんと管理される場所に移すことは、むしろ先祖を大切にする責任ある行為なのです。

仏教的な観点からも問題ない

多くの僧侶も、現代の状況に合わせた供養の形を認めています。

「大切なのは、故人を思う気持ちです。お墓の形ではありません」

形式にとらわれず、心を込めて供養することが何より大切なのです。

仏教の教えでは、「供養とは、故人を思い、感謝の気持ちを持つこと」とされています。お墓の有無や場所は、本質的な問題ではないのです。

特に浄土真宗では、墓じまいに対する考え方が明確に示されています。

詳しくは、バチが当たらない浄土真宗の墓じまいの進め方をご覧ください。

墓じまいは金銭面でもメリットがある

年間管理費、交通費、墓石の修繕費など、お墓の維持には継続的な費用がかかります。

世帯年収800万円で経済的には安定していても、今後20〜30年間の累積費用を考えると、一時的な費用で解決できる墓じまいは合理的な選択です。

一般的なお墓との比較:

| 項目 | 現状維持(20年間) | 墓じまい |

|---|---|---|

| 年間管理費 | 10万円(1万円×20年) | 0円 |

| 交通費 | 100万円(5万円×20年) | 0円 |

| 墓石修繕費 | 50万円(想定) | 0円 |

| 墓じまい費用 | 0円 | 80万円(一時的) |

| 合計 | 160万円 | 80万円 |

長期的に見れば、墓じまいの方が経済的にも合理的な選択肢といえます。

墓じまいにかかる費用相場は50~200万円

墓じまいの費用は、遺骨をどのように移すかによって差がありますが、全体の目安としては50万円〜200万円程度かかるのが一般的です。

| 墓じまいで必要なこと | 費用相場 | |

| 市区町村役所への申請をする | 1,000円~100,000円 | |

| 僧侶を呼んで供養 | 30,000円~60,000円 | |

| 遺骨取り出し・墓石撤去・墓所の整地 | 200,000円〜800,000円前後 | |

| 遺骨の洗骨や乾燥 | 20,000円~35,000円 | |

| お骨移動先のお墓 | 納骨堂 | 500,000円~1,000,000円 |

| 樹木葬 | 100,000円~800,000円 | |

| 手元供養 | 6,000円~300,000円 | |

| 海洋散骨 | 50,000円~300,000円 | |

ポイント

最も費用が変動するポイントは、「お骨移動先のお墓」選びと、「墓石撤去の費用」です。

また、市区町村役所への申請も、自分でするか代行するかで費用が大きく変わります。

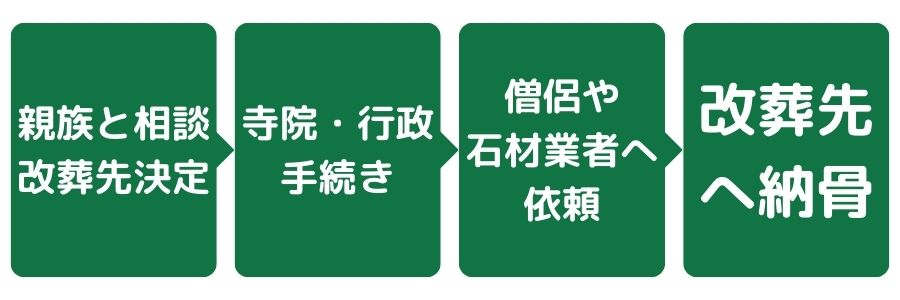

墓じまいの全体像とスムーズに進める4ステップ

墓じまいは、以下の手順どおりに進めれば難しくありません。安心して進められるように、次から紹介する一つひとつのステップを押さえていきましょう。

1.親族間の話合いと次のお墓(改葬先)の決定

親族間の話合い

まずは親族でしっかりと話し合いの場を設け、全員が「納得・合意」できるまでは次のステップに進まないようにしてください。

「家族なんだから理解してくれるはず」という思い込みは危険で、実際に墓じまいでは6人に1人が親族トラブルを経験しています。

特に次の3つについては、遠縁の親族でも連絡がつくなら声をかけて、合意を得るようにしましょう。

- 墓じまいをしても良いか確認する

- 墓じまいの費用負担をどうするか決める

- 遺骨の次のお墓(改葬先)をどうするか決める

トラブルに発展しそうな場合は、こちらの章も確認してください。

次のお墓(改葬先)の決定

墓じまいのあとの納骨方法としては、「納骨堂」「樹木葬」「海洋散骨」「手元供養」が代表的です。

どれも内容や供養のスタイルが違うので、親族でよく相談し、納得できる方法を選びましょう。

納骨堂

費用の目安:500,000円~1,000,000円

お参り:可

納骨堂は、お寺や建物のロッカーの中に、遺骨を安置し、管理者が定期的に供養をしてくれる仕組みです。

遺族も開館時間であれば自由にお参りができます。

多くの場合は、13回忌から33回忌まで個別に供養され、その後は「合祀」といって共同のお墓に移されます。

樹木葬

費用の目安:100,000円~800,000円

お参り:可

樹木や花をシンボルにして、そのまわりに小さなお墓をつくり、そこへ埋葬するのが樹木葬です。

スタイルには、他の人と一緒に埋葬される「合祀型」、一家族ごとにまとまって入る「集合型」、一本の樹木に対して一つのお墓だけを設ける「個別型」があります。

多くは6年から12年ほどを区切りに遺骨が共同墓地へ移される仕組みですが、それまでは管理会社が手入れをし、遺族も自由にお参りできます。

海洋散骨

費用の目安:50,000円~300,000円

お参り:不可

海洋散骨は、粉骨した遺骨を海にまき、自然へお返しする葬送の形です。

遺族が船に乗って自ら散骨する方法もあれば、業者にすべてお任せする方法もあります。

お墓の維持や供養が不要になり、自然の中で安らかに眠れることから、近年多くの人に選ばれはじめています。

手元供養

費用の目安:6,000円~300,000円

お参り:可

手元供養とは、遺骨をお墓に埋葬せず、自宅や身近な場所で大切に守る方法です。

小さな骨壺に入れて自宅に置いたり、粉骨にしてペンダントなどのアクセサリーに納めるなど、スタイルはさまざま。

故人を常にそばに感じられる安心感から、選ぶ方が増えている葬送の形です。

新しい供養方法については、墓じまいの永代供養が全てわかる!手続き・費用・種類をやさしく解説も参考にしてください。

2.寺院・霊園に改葬の連絡・行政手続き(改葬許可申請)

寺院・霊園にお墓じまいの連絡をする

親族との話合いが終わったら、寺院や霊園などお墓の管理者へ連絡します。

お墓じまいの相談をする時は、「書類をください」「墓じまいします」と事務的に伝えるのではなく、

円満に話を進めるために、まずはこれまでのお付き合いや供養への感謝を伝えることが大切です。

実際、墓じまいは寺院や霊園にとって維持費の減収につながるため、好意的に受け止められにくい場合があります。

特に寺院では檀家を抜けることになるため、4人に1人がトラブルに発展しているといわれています。

伝え方の一例

お寺や霊園の管理者へは、以下のように伝えましょう。

「これまで供養や管理で大変お世話になり、ありがとうございます。」

「親族で話し合った結果、墓じまいを進めることになりました。」

「改葬手続きに必要な書類の発行をお願いしたく、ご相談させて頂けないでしょうか。」

了承を得られたら、市役所の改葬許可申請に必要となる埋葬証明書などの書類を発行してもらいましょう。

行政の手続き(改葬許可申請)

お墓じまいして、お骨を別の場所へ移す際は、必ず事前に「現在お墓のある市区町村役所」で改葬許可申請を行うことが法律で定められています。

改葬許可申請の手順

1. 必要書類を揃えて提出

- お墓の管理者から発行される埋葬証明書・墓地使用許可証

- 新しい納骨先から発行される改葬受入証明書

- 改葬許可申請書(役所の窓口・HPから入手)

- 火葬許可証 (*海洋散骨や手元供養の場合)

2.審査結果を待つ(通常1〜2週間程度)

3.完成した改葬許可証を受け取りに行く

墓じまいの行政手続き(改葬手続き)の具体的な手順は、お墓の改葬手続きは難しくない!市役所での申請と書類の書き方ガイドでも詳しく解説しています。

3.墓じまい業者や石材店に無料相談する・見積りを取る

墓じまいには、無料で相談を受け付けてくれる業者もいます。現状に合わせた提案を受けることができるので、活用してみましょう。

無料相談窓口については、墓じまいはどこに相談すればいい?4つの相談窓口と選び方を解説をご覧ください。

墓石業者への依頼

墓石の撤去は、墓石を取り扱う業者や石材店などに連絡し、見積もりを依頼しましょう。

業者に依頼すると、墓石の撤去・墓所の更地化・お骨の取出しから郵送まで全て対応してくれます。

費用の目安:200,000円〜800,000円前後

見積り〜撤去完了までにかかる日にち:3日〜1ヶ月程度

ポイント:

必ず複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。価格だけでなく、対応の丁寧さやサポート内容も重要です。

信頼できる業者の選び方は、墓じまいはどこに頼むべき?安心できる業者の選び方とおすすめ業者で詳しく解説しています。

僧侶への依頼(閉眼供養)

墓石を撤去する際は、お世話になった寺院や近隣の寺院に依頼し、閉眼供養と呼ばれる供養をします。

僧侶の読経により、墓石に宿っているご先祖様の魂を墓石から抜き取り、墓石を撤去可能な状態にします。

また、読経が終わったら、感謝の気持ちとして僧侶にお布施を渡すのが一般的です。

お布施の目安:20,000円〜50,000円

僧侶へのお布施の渡し方は、墓じまいのお布施はいくら包む?相場・マナー・渡し方を徹底解説でも詳しく解説しています。

4.改葬先へ再納骨

最後に、改葬方法として「納骨堂・樹木葬・手元供養」を選んだ場合は、納骨式を行い、僧侶の読経によってご先祖様の魂をそれぞれの納め先にお迎えします。

納骨式は通常、改葬先のお寺や樹木葬の僧侶が執り行ってくれます。

納骨式が終われば、ご遺骨の新しい安置先への移動は完了です。

ポイント

墓じまいは「改葬許可申請 → 墓石撤去 → 墓地の整地」まで複数の工程があり、通常は1か月~2か月半かかることもあります。

しかし、これらをまとめて請け負ってくれる業者に一括で依頼すれば、1ヵ月~2ヵ月半はかかる3つの工程が最短で2週間で終ります。

時間を短縮したい場合は「一括対応の業者」や「墓じまいパックに対応している業者」を活用しましょう。

墓じまいパックについては、墓じまいパックは何ができる?遠方でも現地訪問なしで出来るサービスを解説を参考にしてください。

親族トラブルが起きた時に知っておきたい4つの対策

墓じまいは思わぬトラブルが起きやすいものです。安心して進めるために、次の4つは必ず押さえておきましょう。

- お墓じまい自体に反対される場合

- 費用の分担をめぐるトラブル

- 遺骨の納め先をめぐる意見の対立

- 檀家のお寺関係のトラブル

1.お墓じまい自体に反対される場合

親族と話を進めていると、「先祖代々のお墓を残すべきだ」「勝手に墓じまいを決めるな」と意見が割れてしまうケースがあります。

そうした場合は、落ち着いて以下のポイントを押さえながら話し合いをするとスムーズに進められます。

- 墓じまいが必要な理由を丁寧に説明する。

- お墓参りなどの管理が困難なこと

- 年間維持費などの費用負担がかさむこと

- お墓の承継者が不在であること

- 墓じまいは世間でも増えていることを説明する。

- 墓じまいの件数は年間約9万件

- テレビやネットのニュースでも取り上げられる

- お墓がなくても安心できることを説明する。

- 納骨堂や樹木葬ならお墓参りが可能

- 自宅近隣やバリアフリー設計の改葬先なら、以前よりも通いやすい

- 改葬先の管理者がメンテナンスをしてくれるので、お墓が荒れない

2.費用の分担をめぐるトラブル

お墓じまいの相場は50万円〜200万円。決して安い金額ではないので、「自分は払いたくない」

「跡継ぎの家が多く出すべきだ」と金銭面で揉めることもあります。

そうした場合は、落ち着いて以下のポイントを押さえながら話し合いましょう。

- 墓じまいに関係する費用を整理して、何にいくらかかるのか話し合う

- 改葬先にかかる費用

- 墓石撤去にかかる費用

- その他、改葬許可など行政手続きにかかる費用

総額を提示するより、誰がどの部分を負担するか話し合う方が、話がまとまりやすくなります。

- 相続の時と同じように、「費用の負担義務を持つ」と説明する

- 例:「相続金を一つの家族だけが受け取るわけではないのと同じで、墓じまいの費用も誰か一人に任せるのではなく、皆で協力して負担するべきです」と、分担のルールをはっきりさせることが重要です。

3. 遺骨の納め先をめぐる意見の対立

「納骨堂に入れたい」「自然葬にしたい」など、親族で希望が食い違う場合は、以下のポイントを押さえましょう。

- それぞれのメリット・デメリットを比較する

- 屋内施設や管理の手厚さを重視するなら納骨堂

- 維持管理の負担の少なさを重視するなら樹木葬

- 費用総額の負担を一番抑えたいなら海洋散骨

- 故人をいつでも身近に感じていたいなら手元供養

多数決ではなく、「将来誰が供養できるか」「費用がどのくらいか」など具体的な基準で話しましょう。

4. 檀家のお寺関係のトラブル

お寺との話し合いはスムーズに進んでも、

離檀料をめぐって親族が「払う/払わない」で揉めたり、親族の中には「お寺との関係を大切にすべき」と考える人もいて対立するケースがあります。

そうしたケースは以下のポイントを押さえましょう。

- 離檀料の相場(数万円〜数十万円)を共有する

- 親族間での負担割合も決めておきましょう

- 寺院との話し合いは親族代表者を立てる

- 全員が感情的に関わりすぎないよう、代表者を立てましょう

- 第三者に相談する

- 1人でトラブルが解決できない場合は、墓じまい業者や弁護士など第三者が助けとなってくれます

トラブルを避けるための詳しい方法は、墓じまいのトラブル相談は代行業者がおすすめ|実際の解決事例も解説で詳しく紹介しています。

まとめ:まずは親族と話し合いをしてみよう

墓じまいは、「もうこれ以上お墓を守っていくのが難しい」と感じた時に、ご先祖様を無縁仏にせず大切に供養し続けるための前向きな選択です。

実際に取り組む際には、これまでお伝えした流れに沿って進めていけば、安心して墓じまいを終えることができます。

一方で、親族の約6人に1人、寺院との関係では4人に1人がトラブルになるとも言われています。だからこそ、きちんと話し合い、誰もが納得できる形で進めることが大切です。

1人で抱え込まず、まずは信頼できる親族から話を始めてみることをおすすめします。

この記事が、墓じまいに迷うあなたの判断の助けになれば嬉しく思います。

関連記事

墓じまいについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

基礎知識

費用について

業者選び

- 墓じまいはどこに頼むべき?安心できる業者の選び方とおすすめ業者

- 墓じまい業者ランキングTOP5|口コミ・費用・実績で選ぶ2025年最新版

- 初めてでも安心!墓じまい代行業者に依頼できるコトと選び方の全情報