墓じまいの総費用はいくら?

費用を10万円以上抑える方法を解説

【2026年1月更新】

「墓じまいって、実際にどのくらいの費用がかかるの?」

「ネットで調べても、30万円とか200万円以上とか、一体いくらなの?」

管理の負担を考えて墓じまいを検討し始めたものの、具体的にどのくらいの費用を準備すればいいのか分からず、不安を感じている。

そんな状況ではありませんか?

墓じまいの費用は、墓石の撤去だけでなく、遺骨の移転先(永代供養墓など)まで含めると、平均30万円〜200万円程度かかります。

この金額の幅は、お墓の大きさや立地条件、新しい供養方法の選択によって大きく変わるため、「自分のケースではいくらが妥当なのか」を判断するのは簡単ではありません。

でも、ご安心ください。

この記事では、墓じまいの総費用の内訳から、見積もりの妥当性を判断する具体的なチェックポイントまで、すべて詳しく解説。

さらに、墓じまいの費用を10万円以上抑える方法まで解説します。

この記事を読めば、こんなことが分かります:

Check

この記事を読んで理解できること

- 墓じまいの費用相場と内訳

- 見積もりが妥当かどうかを判断する3つの基準

- 費用を10万円以上抑える方法

あなたと同じように、「墓じまいを検討しているけど、費用の相場が分からず不安」と感じている方は少なくありません。

でも、正しい情報と具体的な計画があれば、確信を持って決断できるようになります。

ぜひ最後までお読みください!

お墓じまいの事

なんでも相談ください

・お墓じまいの流れご説明

・費用相場のご案内

・お墓じまいの無料見積り

年中無休・24時間受付中

タップしてお電話ください

目次

墓じまいの総費用は30万円〜200万円|なぜこんなに幅があるのか?

墓じまいを検討し始めると、まず気になるのが「実際にいくらかかるのか」ということ。

インターネットで調べても、30万円という情報もあれば、200万円以上という情報もあり、混乱してしまいますよね。

実は、墓じまいの費用に大きな幅がある理由は、3つの要因によって金額が大きく変動するからなのです。

費用に幅がある3つの理由

1. 墓石の大きさ・立地条件

お墓の撤去費用は、墓石の大きさや墓地の立地条件によって大きく変わります。

墓石の大きさによる違い:

- 小型の墓石(2㎡区画):撤去費用20万〜40万円

- 標準的な墓石(3㎡区画):撤去費用40万〜60万円

- 大型の墓石(5㎡区画):撤去費用60万〜100万円

立地条件による違い:

- 平地の墓地:重機が入りやすいので、費用は比較的安い

- 山間部・傾斜地:重機の搬入が困難で、人力作業が増えるため費用が高くなる

- 都市部の墓地:作業スペースが限られ、特殊な工法が必要になることも

例えば、地方の山間部にある作業困難な墓石を撤去する場合、人件費だけで10万〜20万円かかることもあります。

2. 遺骨の移転先の選択肢

墓じまい後の遺骨をどこに納めるかによって、費用は大きく変わります。

主な選択肢と費用相場:

| 移転先 | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 永代供養墓(合祀型) | 10万〜30万円 | 他の方と一緒に供養、費用が最も安い |

| 永代供養墓(個別型) | 30万〜50万円 | 一定期間は個別に供養 |

| 樹木葬 | 20万〜80万円 | 自然に還る供養方法、人気上昇中 |

| 納骨堂 | 30万〜100万円 | アクセスが良く、お参りしやすい |

| 散骨 | 3万〜10万円 | 海や山に散骨、最も費用を抑えられる |

例えば、納骨堂を選ぶと50万〜150万円かかりますが、合祀型の永代供養墓を選ぶと10万〜30万円で済むこともあります。

また、散骨を選べば3万〜10万円と、大幅にコストを抑えられます。

3. 寺院との関係性(離檀料の有無)

お寺の檀家になっている場合、離檀料が必要になることがあります。

離檀料の相場:

- 一般的な相場:3万〜20万円

- 寺院との関係が良好な場合:3万〜10万円

- 離檀料が不要なケース:公営墓地、民営墓地など

ただし、離檀料は法的な義務ではなく、あくまで「お礼」としての性格が強いものです。寺院との関係性や地域の慣習によって金額は大きく異なります。

「墓石撤去の費用」と「墓じまいの総額」で金額が違う

多くの方が混乱するのが、「墓石撤去の費用」と「墓じまい総額」の違いです。

墓石撤去の費用(20万〜60万円):

- 墓石の撤去・処分

- 遺骨の取り出し・清掃

- 墓地の更地返還

総額(30万〜200万円):

- 墓じまい単体の費用

- 遺骨の移転先費用(30万〜100万円)

- 離檀料(0万〜20万円)

- 行政手続き費用(1万〜3万円)

- お布施(3万〜10万円)

- 交通費・宿泊費(遠方の場合)

業者の見積もりには「墓じまい単体」の費用しか含まれていないことが多いため、その後の供養費用を別途準備する必要があることを忘れないようにしましょう。

墓じまい費用の内訳|何にいくらかかるのか完全解説

「総額で30万〜200万円」と言われても、具体的に何にいくらかかるのか分からないと、不安は解消されませんよね。

ここでは、墓じまいにかかる費用を3つのカテゴリーに分けて、詳しく解説します。

① 墓じまい本体の費用(20万〜60万円)

墓じまい本体の費用には、以下の項目が含まれます。

墓石撤去・処分費:20万〜60万円

墓じまいで最も大きな費用を占めるのが、墓石の撤去・処分費用です。

費用の内訳:

- 墓石の解体作業:10万〜30万円

- 重機の使用料:5万〜20万円(立地条件による)

- 墓石の運搬・処分費:10万〜20万円

- 墓地の更地返還:5万〜10万円

費用が高くなるケース:

- 墓石が大きい(2㎡以上)

- 山間部や傾斜地にある

- 重機が入れず、人力作業が必要

- 墓石の種類が特殊(御影石など)

墓石の撤去について詳しくは、墓石撤去の方法と費用の完全ガイド|自分でできる範囲と業者に頼む基準をご覧ください。

行政手続き費用:数百円〜3万円

墓じまいには、市区町村への「改葬許可証」の申請が必要です。

自分で手続きする場合:

- 改葬許可証の発行手数料:数百円〜1,000円程度

- 埋葬証明書の発行手数料:数百円程度

- 受入証明書の発行手数料:無料〜1,000円程度

- 合計:1,000円〜3,000円程度

行政書士に代行を依頼する場合:

- 代行手数料:1万〜3万円

- 書類発行手数料:1,000円〜3,000円程度

- 合計:1万〜3万円程度

時間に余裕があれば、自分で手続きすることで1万〜3万円の節約が可能です。

詳しい手続き方法は、墓じまいの役所手続きと必要書類がこれで分かる!申請から許可までの全ステップをご覧ください。

遺骨取り出し:1万〜3万円

墓石を撤去する前に、遺骨を丁寧に取り出す作業が必要です。

費用の内訳:

- 遺骨の取り出し作業:5,000円〜1万円/柱

- 遺骨の清掃・整理:5,000円〜1万円/柱

- 骨壺の準備:2,000円〜5,000円/個

例えば、4柱の遺骨がある場合、合計で2万〜4万円程度かかります。

② 遺骨の移転先費用(30万〜100万円)

墓じまい後の遺骨をどこに納めるかは、費用だけでなく、家族の価値観や今後のお参りのしやすさも考慮して決める必要があります。

永代供養墓:10万〜50万円

永代供養墓は、寺院や霊園が永代にわたって供養・管理してくれる供養方法です。

合祀型(10万〜30万円):

- 他の方と一緒に供養される

- 費用が最も安い

- 個別のお参りはできない

個別型(30万〜50万円):

- 一定期間(13回忌、33回忌など)は個別に供養

- 期間終了後は合祀される

- 個別のお参りが可能

メリット:

- 管理費が不要

- 後継者がいなくても安心

- 費用が比較的安い

デメリット:

- 合祀型は個別のお参りができない

- 一度納骨すると取り出せない

永代供養について詳しくは、墓じまいの永代供養が全てわかる!手続き・費用・種類をやさしく解説をご覧ください。

納骨堂:30万〜100万円

納骨堂は、屋内で遺骨を保管・供養する施設です。

納骨堂(30万〜100万円):

- アクセスが良く、お参りしやすい

- 天候に左右されない

- 費用は高め

費用の内訳:

- 永代使用料:30万〜100万円

- 永代供養料:10万〜30万円

- 納骨手数料:3万〜5万円

- 年間管理費:1万〜2万円(施設による)

メリット:

- 天候に関係なくお参りできる

- 駅近など、アクセスが良い

- 清潔で管理が行き届いている

デメリット:

- 費用が高い

- 年間管理費がかかる場合がある

樹木葬:20万〜80万円

樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標とする、自然に還る供養方法です。

費用の内訳:

- 永代使用料:15万〜60万円

- 永代供養料:5万〜15万円

- 納骨手数料:2万〜5万円

メリット:

- 自然に還る供養方法

- 墓石代が不要で費用を抑えられる

- 管理費が不要な施設が多い

デメリット:

- 個別のお参りができない場合がある

- 施設によっては交通の便が悪い

散骨:3万〜10万円

散骨は、遺骨を粉末状にして海や山に撒く供養方法です。

費用の内訳:

- 遺骨の粉末化:5千円〜1万円

- 散骨の実施費用:2万〜10万円

メリット:

- 費用が最も安い

- 自然に還る供養方法

- 管理の必要がない

デメリット:

- お参りする場所がない

- 親族の理解が得られないことがある

- 一度散骨すると取り戻せない

③ その他の関連費用(3万〜30万円)

墓じまいには、上記以外にも様々な費用がかかります。

お布施:3万〜10万円

墓じまいの際には、以下のお布施が必要になることがあります。

閉眼供養(魂抜き):1万〜5万円

- 墓石から魂を抜く儀式

- 墓じまいの前に行う

開眼供養(魂入れ):1万〜5万円

- 新しい供養先に魂を入れる儀式

- 納骨の際に行う

法要のお布施:1万〜3万円

- 墓じまいに伴う法要がある場合

お布施の相場や渡し方については、墓じまいのお布施はいくら包む?相場・マナー・渡し方を徹底解説をご覧ください。

離檀料:0万〜20万円

お寺の檀家になっている場合、離檀料が必要になることがあります。

離檀料の相場:

- 一般的な相場:3万〜20万円

- 寺院との関係が良好:5万〜10万円

- 寺院との関係が希薄:10万〜20万円

離檀料が不要なケース:

- 公営墓地

- 民営墓地

- 寺院墓地でも檀家でない場合

離檀料は法的な義務ではありませんが、円満に墓じまいを進めるためには、適正な金額を支払うことをおすすめします。

行政手続き費用:数百円

前述の通り、自分で手続きする場合は数百円〜3,000円程度で済みます。

交通費・宿泊費(遠方の場合)

地方にお墓がある場合、複数回の現地訪問が必要になることがあります。

訪問が必要なタイミング:

- 墓地の確認・業者との打ち合わせ

- 閉眼供養の立ち会い

- 墓石撤去の立ち会い(任意)

- 更地返還の確認

費用の目安(東京⇔地方の場合):

- 新幹線往復:2万〜3万円/回

- 宿泊費:1万円/泊

- 3回訪問の場合:9万〜15万円程度

ただし、遠方の墓じまいサポートを利用すれば、現地訪問なしで墓じまいを進めることも可能です。

墓じまい費用を10万円以上抑える4つの方法

墓じまいの費用は決して安くありませんが、工夫次第で10万円以上削減することも可能です。

ここでは、費用を抑えるためのテクニックを7つ紹介します。

1. 複数業者の相見積もり(10万〜30万円削減)

墓じまいの費用は業者によって大きく異なります。最低3社から見積もりを取ることで、適正価格を見極めることができます。

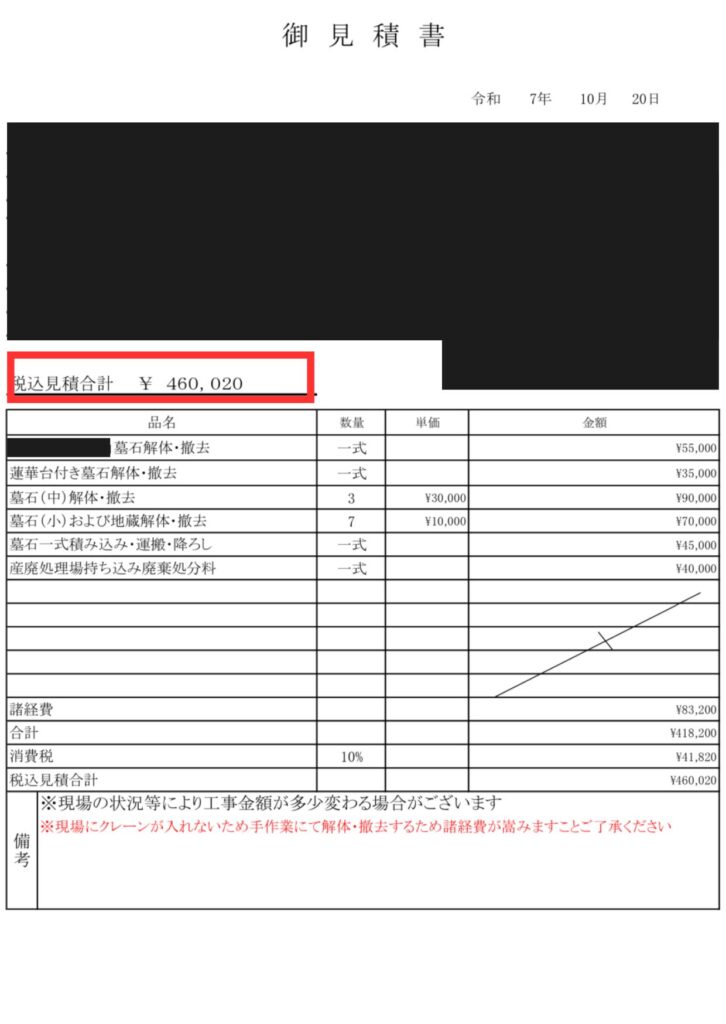

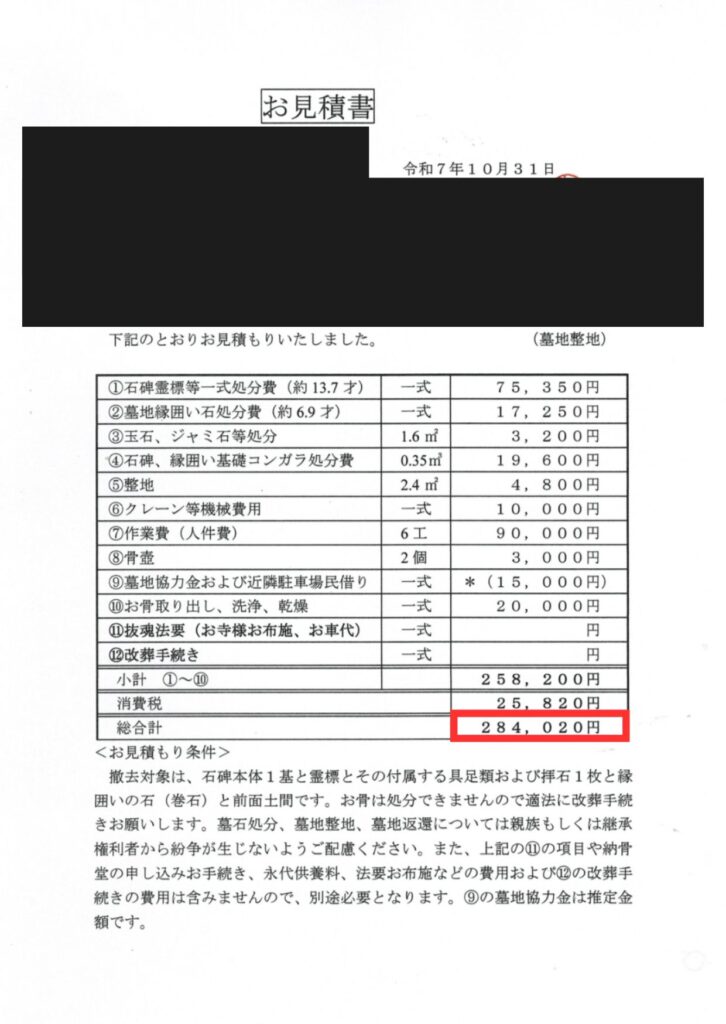

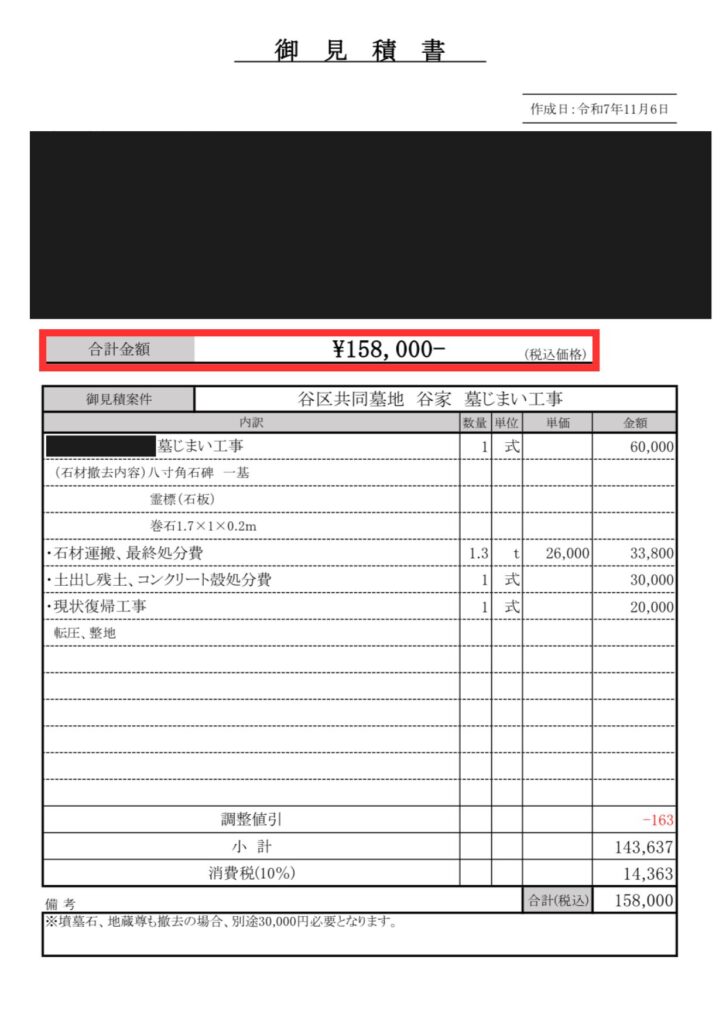

以下は、同じお墓の撤去工事を、3社から見積りを取った結果です。

高い業者と安い業者で約30万円もの差が見積りにありました。

A社

見積り合計金額:

460,020円(税込)

B社

見積り合計金額:

284,020円(税込)

C社

見積り合計金額:

158,000円(税込)

相見積もりのポイント:

- 同じ条件で見積もりを依頼する

- 見積もりの内訳を詳しく確認する

- 「他社の見積もりと比較している」ことを伝える

墓じまいをする時には、必ず複数の業者から相見積りを取るようにしましょう。

墓じまい業者の選び方については、墓じまいはどこに頼むべき?安心できる業者の選び方とおすすめ業者をご覧ください。

2. 行政手続きを自分でする(3万円削減)

行政手続きは、時間に余裕があれば自分で行うことができます。

削減効果:

- 行政書士に依頼:3万円

- 自分で手続き:300円〜500円程度

- 削減額:3万円

このように、自分で手続きをすると、数百円の出費に抑えることができます。

行政手続きに不慣れな方は、初めてでも大丈夫!墓じまい改葬許可証の手続きと必要書類の基本知識を見ながら手続きを進めてみてください。

3. 納骨先の選択肢を広げる(20万〜50万円削減)

遺骨の移転先を工夫することで、大幅にコストを削減できます。

市営の永代供養墓(合祀型):10万円台から

市営の永代供養墓なら、10万〜30万円で済みます。

削減効果の一例:

- 納骨堂:30万円

- 永代供養墓:10万円

- 削減額:20万円

散骨:3万〜10万円

散骨なら、3万〜10万円と最も費用を抑えられます。

削減効果:

- 納骨堂:30万円

- 散骨:3万円

- 削減額:27万円

このように、市営墓地や散骨を選ぶと、数十万円費用を安く抑えることができます。

4. 補助金・支援制度を活用する

自治体によっては、墓じまいの補助金制度があります。

自治体の墓じまい支援制度

一部の自治体では、公営霊園に限り、墓じまいの費用の一部を補助する制度があります。

補助金の例:

- 墓地使用料の2分の1

詳しくは、お金がなくても大丈夫!墓じまい補助金の全情報と安く進めるコツをご覧ください。

あなたの見積もりは妥当?3つのチェックポイント

墓じまいを業者から見積もりをもらってる場合、その金額が適正かどうかを確認することが大切です。

ここでは、見積もりの妥当性を判断する3つのチェックポイントを解説します。

チェックポイント1:墓石撤去費用

墓石撤去費用が適正かどうかを確認するには、以下の3点をチェックしましょう。

墓の区画の大きさ(㎡数)に対する単価は適正か

墓石撤去費用は、墓の大きさ(㎡数)によって適正価格があります。

適正な単価の目安:

- 1㎡あたり:10万〜15万円

例えば、2㎡の墓石を平地で撤去する場合:

- 適正価格:10万円/㎡〜 15万円/㎡× 2㎡ = 20万円〜30万円

見積もりが適正価格よりも高ければ理由を確認しましょう

見積りに項目が明記されているか

見積もり必要な項目が明記されているか確認しましょう。

明記されているべき項目:

- 墓石の運搬費

- 墓石の処分費

- 墓地の現状復帰料(更地料)

「諸経費」や「その他費用」として一括りにされている場合は、内訳を確認することをおすすめします。

必要な作業が見積りに含まれているか

墓じまいの工事をどこまでするかは、墓地の管理者・住職が決めます。

管理者から求められている内容になっている確認しましょう。

確認すべき内容:

- 墓石の基礎部分まで撤去するか

- 土を入れて整地し、更地にするか

更地返還が不完全だと、墓地管理者から追加工事を求められ、追加費用が発生することがあります。

チェックポイント2:遺骨の取り扱い

遺骨の取り出し・清掃が丁寧に行われるかを確認しましょう。

遺骨の取り出し・洗浄が含まれているか

見積もりに以下の作業が含まれているか確認しましょう。

含まれているべき作業:

- 遺骨の取り出し

- 遺骨の洗浄・乾燥

- 骨壺への納骨

- 遺骨の郵送費(必要な場合)

「遺骨取り出し」という項目だけでなく、具体的な作業内容の説明があるかを確認することが大切です。

遺骨の数に応じた適正価格か

遺骨の取り出し費用は、遺骨の数(柱数)によって決まります。

適正価格の目安:

- 1柱あたり:5,000円〜2万円

- 4柱の場合:2万〜4万円

見積もりが1柱あたり2万円以上の場合は、高すぎる可能性があります。

チェックポイント3:追加費用が発生しないか

見積もりに「別途費用」の項目がないかを確認しましょう。

「別途費用」の項目がないか

以下のような項目が「別途費用」として記載されていないか確認しましょう。

別途費用になりやすい項目:

- 追加施工の費用

- 駐車場代

- 寺院や霊園への工事協力金

これらの費用が「別途」となっている場合、総額が大幅に増える可能性があります。

まとめ:正しい金額を知って後悔のない墓じまいをしよう

ここまで、墓じまいの総費用、10万円以上費用を抑える方法、見積もりを取った時の妥当性について詳しく解説してきました。

墓じまいは総額と内訳を正しく理解すれば、後悔なく進めることができます。

「墓じまいを検討しているけど、費用の相場が分からず不安」という方こそ、この記事の情報を活用して、家族全員が納得できる墓じまいを実現してください。

あなたとご家族が、納得できる墓じまいを実現できることを心から願っています。

関連記事:

初めてでも安心!墓じまい代行業者に依頼できるコトと選び方の全情報