墓じまいの手続きはこれでOK

やるべき順番を最初から最後まで解説

【2026年1月更新】

「墓じまいをしたいけれど、まず何をすればいいのか分からない…」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

墓じまいには、お寺や霊園への連絡、行政への改葬許可申請、遺骨の移動や墓石の撤去など、いくつもの手続きが必要です。

本記事では、墓じまいを最初から最後までスムーズに進めるための流れと手続きの順番を、わかりやすく解説します。

「これだけ見れば手続きの全体像がつかめる」ように、ステップ形式で整理しました。

ぜひこの記事を参考に、トラブルなくスムーズに墓じまいを進めていってください。

Check

この記事を読んで理解できること

- 墓じまいの全体像

- スムーズに進めるための7ステップ

- トラブルが起きた時のポイント

目次

墓じまいの手続きの全体像

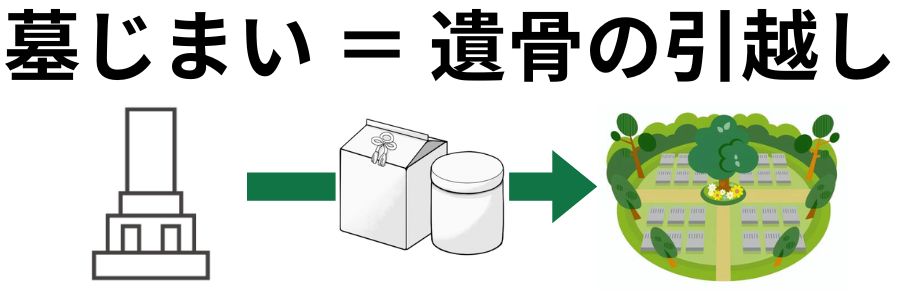

「墓じまい」とは、現在のお墓を撤去し、遺骨を他の場所へ移す一連の手続きのことを指します。

お墓を「しまう」という言葉の通り、先祖代々のお墓を整理・管理を終える手続きです。

墓じまいは単に「お墓を壊す」ことではなく、遺骨の行き先を決め、行政の許可を得て、僧侶による供養を行うまでの一連の工程です。

そのため、事前の準備と正しい手順を踏むことがとても大切になります。

手続きの流れをざっくり把握しよう

墓じまいは、主に以下の7つの流れで完了します。

墓じまい7ステップ

- 家族・親族への相談と合意

- 改葬先(新しい納骨先)の決定

- 現在の墓地管理者への連絡・承諾

- 改葬許可申請と許可証の受領(行政手続き)

- 閉眼供養(魂抜き)の実施

- 墓石撤去・更地化

- 遺骨の移転と新しい納骨先での供養

このように、行政・お寺・石材業者など複数の関係者が関わるため、

流れを理解しておくことで、トラブルを防ぎながらスムーズに進めることができます。

墓じまいの手続きを進める前に確認すべきこと

墓じまいは、行政手続きや工事などの実務的な作業だけでなく、家族・お寺・改葬先など、関係者との調整が欠かせない手続きです。

準備を十分にしておくことで、トラブルや手戻りを防ぎ、スムーズに進めることができます。

ここでは、墓じまい前に確認しておくべき3つのポイントを紹介します。

1.家族・親族への相談と同意を得る

まず最初に行うべきことは、家族や親族への相談です。

墓じまいは、先祖代々のお墓に関わるため、感情的な問題や価値観の違いが生じやすい手続きでもあります。

「なぜ墓じまいをするのか」「どのように供養を続けるのか」を丁寧に説明し、

できるだけ多くの親族が納得できる形で進めることが大切です。

特に、遺骨の取り扱いや供養方法については意見が分かれやすいため、

後のトラブルを防ぐためにも、書面やメールなどで同意を記録に残しておくと安心です。

2.改葬先(新しい納骨先)をあらかじめ決めておく

次に重要なのが、改葬先(遺骨の新しい移転先)を決めておくことです。

改葬手続きでは、新しい納骨先を証明する書類(受入証明書)が必要になります。

改葬先には次のような選択肢があります。

改葬先の一覧

- 永代供養墓(寺院・霊園が供養を続けてくれるお墓)

- 樹木葬(樹木を墓標として供養するお墓)

- 納骨堂(屋内で管理されるお墓)

- 海洋散骨・手元供養など

それぞれ費用や供養方法、宗派の制約が異なるため、家族の希望・立地・管理費などを考慮して選ぶことが大切です。

早めに候補を絞って見学や問い合わせを行うと、改葬手続きがスムーズに進みます。

3.お寺や霊園の管理者に事前連絡する

現在お墓があるお寺や霊園には、必ず事前に墓じまいの意向を伝えるようにしましょう。

無断で手続きを進めてしまうと、トラブルにつながることがあります。

寺院墓地の場合は、離檀(りだん)という手続きが必要になります。

お世話になってきたご住職に感謝を伝えつつ、今後の供養の方針や閉眼供養(魂抜き)の日時などを相談します。

また、霊園や公営墓地の場合も、管理規約に沿った書類提出や撤去申請が求められることがあります。

手続きにかかる日数や必要書類(使用許可証、印鑑など)を確認しておくことで、スケジュールを立てやすくなります。

墓じまいの手続きの流れ【7つのステップ】

ここからは、実際に墓じまいを進める際の手続きを7つのステップに分けて解説します。

「どの順番で、誰に、どんな書類を出すのか」が分かれば、迷うことなくスムーズに進められます。

STEP1.お寺や霊園へ墓じまいの連絡をする

まず最初に行うのは、今お墓がある寺院や霊園の管理者への連絡です。

墓じまいの意思を伝え、承諾を得ることが最初の一歩になります。

寺院墓地の場合は「離檀(りだん)」という手続きが必要です。

ご住職に感謝の気持ちを伝えつつ、閉眼供養の日程や離檀の仕方について相談します。

市営や公営の霊園の場合も、墓石撤去や改葬に関する管理規約や必要書類があります。

STEP2.新しい納骨先から「受入証明書」をもらう

次に、遺骨の移転先(改葬先)を決めて、受け入れ証明書を発行してもらいます。

この証明書は「新しい納骨先が正式に受け入れを承諾した」ということを証明する書類です。

改葬先が寺院・霊園・納骨堂などの場合、それぞれ管理者に申し込みを行い、

「受入証明書」や「永代使用許可証」を発行してもらいます。

この書類が、次の行政手続き(改葬許可申請)に必要になるため、早めに準備しておくことが大切です。

不明点がある場合は、お寺の住職や霊園管理事務所に問い合わせると、書類の入手方法や提出先を確認できます。

STEP3.市役所に行き、「改葬許可申請」をする

次に、現在のお墓がある自治体(市区町村)の役所に行き、「改葬許可申請書」を提出します。

必要書類

このとき必要になる主な書類は次の3点です。

- 改葬許可申請書(役所で入手 or ホームページからダウンロード)

- 現在の墓地管理者の「埋葬証明書」または「使用許可証」

- 改葬先の「受入証明書」

提出先:現在お墓がある市役所/区役所(担当:環境衛生課/生活環境課など)

書類を揃え、役所の窓口に提出すると、「改葬許可証」が発行されます。

記入方法や必要書類に迷った場合は、市区町村の担当窓口(環境衛生課・生活環境課など)でその場で相談できます。

STEP4.改葬許可証を新しい納骨先に提出する

役所の審査が終わると、改葬許可証が交付されます。

この書類は、遺骨を正式に移動させるために必要な許可証です。

改葬許可証は、1体ごとに発行されるのが一般的で、これがないと新しい納骨先に遺骨を受け入れてもらえません。

改葬許可証を受け取ったら、新しい納骨先(霊園・寺院など)に提出します。

STEP5.お寺に閉眼供養(魂抜き)を依頼する

行政手続きが完了したら、お寺の住職に依頼し、閉眼供養(へいがんくよう)/ 魂抜きを行います。

これは、お墓に宿っているご先祖様の魂を抜く大切な儀式です。

この儀式を経て、お墓は「ただの石」となり、撤去作業を進めることができます。

閉眼供養の日程は、墓地の管理者や石材業者と調整しておくとスムーズです。

STEP6.墓石の撤去工事を依頼する

閉眼供養が終わったら、墓石の撤去工事を行います。

この作業は、通常、石材店や墓じまい業者が請け負います。

墓地によっては、指定業者でしか工事できない場合もあるため、事前に管理者へ確認してから見積もりを取りましょう。

ポイント

見積り依頼時に持っておくと良い情報

- 墓地の住所

- 区画番号・区画面積(分からなければ大体でOK)

- 墓石の大きさ・付帯物(外柵・お地蔵さん等)の有無

- 墓石の写真/墓石に刻まれている名前

- 遺骨の数/火葬か土葬

- 階段や傾斜の有無

撤去後は、更地に戻して墓地の管理者へ引き渡すのが基本です。

また、費用は業者によって異なるため、2〜3社から見積もりを取って相場を比較するのが確実です。

相見積もりを取る際は、同じ条件(墓地の面積・撤去範囲)を伝えると判断しやすくなります。

STEP7.遺骨を新しい納骨先へ移す

最後に、改葬許可証を添えて、新しい納骨先に遺骨を納めます。

永代供養墓・納骨堂・樹木葬など、選んだ方法に応じて供養を行いましょう。

納骨の際には、新しいお墓の開眼供養(かいげんくよう)を行う場合もあります。

これで、墓じまいの手続きはすべて完了です。

墓じまいにかかる費用と日数

墓じまいにかかる費用は、行政手続き・お寺関係・業者(石材店)への支払いなど、複数の項目で構成されています。

全体の目安としては、20万円〜100万円前後が一般的な相場です。

ただし、お墓の立地や広さ、遺骨の数によっても金額は大きく変わります。

行政・お寺・業者ごとの費用の内訳

墓じまいの費用は大きく以下の3つに分けられます。

行政手続きにかかる費用

行政手続きにかかる費用はそれほど高くありません。

| 項目 | 費用相場 |

|---|---|

| 改葬許可申請の手数料 | 数百円〜1,000円程度 |

ただし、郵送や代理申請を行う場合は、郵送費や手数料が追加で発生することもあります。

お寺へのお布施・離檀料

お寺にお墓がある場合は、閉眼供養のお布施と離檀料が必要になります。

| 項目 | 費用相場 |

|---|---|

| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3万円〜5万円前後 |

| 離檀料(お寺へのお礼) | 3万円〜30万円前後 |

離檀料に明確な基準はなく、「今までお世話になったお礼」として支払う性質が強いため、

事前にご住職と話し合い、金額の目安を確認しておくのがおすすめです。

石材業者・墓じまい業者の費用

墓石の撤去や更地化にかかる費用は、全体の中でもっとも大きな部分です。

| 墓地の広さ(区画面積) | 費用の目安 |

|---|---|

| 1㎡以下の小型墓地 | 約10万〜20万円 |

| 2〜3㎡の一般的なお墓 | 約20万〜40万円 |

| 4㎡以上・大型墓地 | 約50万円以上 |

※墓石の形状や立地(山間部・傾斜地など)によっては、重機作業費や搬出費が加算される場合もあります。

墓じまいにかかる日数は1〜3か月

墓じまいにかかる目安の日数は1〜3か月です。

親族やお寺との調整、繁忙期の工期によってはそれ以上かかるため、お金や時間に余裕を持って進めることが大切です。

トラブルを避けるためのポイント

墓じまいでは、行政手続きや工事そのものよりも、人との関わりや金銭面でのトラブルが起きやすいのが実情です。

手続きを進める上で、以下のような2つのポイントを押さえておくと安心です。

お寺との離檀料トラブルに注意

もっとも多いのが、お寺との離檀料(りだんりょう)をめぐるトラブルです。

離檀料とは、これまでお世話になったお寺に「感謝の気持ち」としてお渡しするお礼金のこと。

しかし、金額の相場が明確に決まっていないため、誤解や行き違いが生まれやすい部分です。

離檀料の目安は、3万円〜30万円程度が一般的ですが、地域やお寺の方針によって異なります。

中には高額な金額を請求されて困惑するケースもありますが、離檀料は法律上の義務ではなく、あくまで「お礼」です。

ポイント

お寺とのトラブルを避けるには、次の3点を意識しましょう。

- 早めに離檀の意向を伝え、誠意をもって話し合う

- 感謝の言葉を添えた書面を準備し、気持ちを明確に伝える

- 金額は口約束ではなく、双方が納得できる形で記録に残す

丁寧なコミュニケーションが、良好な関係を保ったまま墓じまいを進める一番の方法です。

もし話し合いや金額交渉に行き詰まったら、国民生活センターや、自治体の無料相談窓口を活用すると安心です。

親族間での誤解を防ぐ伝え方

墓じまいは、家族・親族の価値観や宗教観が関わるデリケートな問題でもあります。

特に、「勝手に決めた」「相談されていない」と感じる人がいると、

後々の関係にしこりを残すこともあります。

ポイント

親族との誤解を防ぐためには、以下のような伝え方を心がけましょう。

- 「なぜ墓じまいを考えたのか」「どんな供養方法を望んでいるのか」を説明する

- 改葬先(永代供養墓など)の資料を見せながら話す

- できれば家族会議などで全員の意見を聞く場を設ける

感情ではなく「事実」と「理由」を丁寧に共有することが大切です。

また、離れて暮らす親族には、メールや書面など形に残る方法で連絡すると後の誤解を防げます。

まとめ|手順を押さえれば墓じまいは難しくない

墓じまいは、「お墓を撤去する」だけでなく、家族・お寺・行政・業者など、さまざまな人や機関が関わります。

最初は複雑に感じるかもしれませんが、手順を一つずつ確認しながら進めれば、決して難しいものではありません。

墓じまいの7ステップをもう一度おさらいしましょう。

墓じまい7ステップ

- 家族・親族への相談と合意

- 改葬先(新しい納骨先)の決定

- 現在の墓地管理者への連絡・承諾

- 改葬許可申請と許可証の受領(行政手続き)

- 閉眼供養(魂抜き)の実施

- 墓石撤去・更地化

- 遺骨の移転と新しい納骨先での供養

この流れを理解しておけば、どの段階で何をすべきかが明確になり、無駄な遠回りやトラブルを防ぐことができます。

まずは家族への相談から始め、必要に応じてお寺・自治体・石材業者など、それぞれの窓口に確認していきましょう。

手順を押さえて一歩ずつ進めれば、あなたにとって最適な方法で墓じまいを完了できます。